POR MARTINA DE LOS RÍOS VAJANI & MARÍA GRACIA FASSORA OCARANZA

“¿Qué lleva a una persona a perder el deseo de vivir?¿Y qué, aún en medio del dolor más profundo, puede seguir sosteniéndola?” plantea Héctor Gallo en su libro “Suicidio, salud mental y deseo de vivir”.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, por iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2003. Esta fecha se enmarca dentro de un mes dedicado a visibilizar y sensibilizar sobre esta problemática, que atraviesa a miles de personas en todo el mundo.

El objetivo general de este día es crear conciencia mediante la difusión y contribución de información y herramientas, para que las personas, amigos, familiares y entornos sociales tengan la posibilidad y la garantía de acceder a recursos, métodos y vías de apoyo para hablar y dialogar abiertamente sobre la prevención del suicidio, reconocer las señales de advertencia y buscar ayuda.

Según Magalí Estrada, psicóloga de la guardia del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, en Tucumán, “la tendencia es que va en aumento, cada vez se reciben más casos, y si bien nosotros notamos que desde el Ministerio de Salud se comenzaron a articular un montón de otros dispositivos tendientes a contener esta problemática, muchas veces seguimos sin los recursos suficientes como para poder responder a la demanda que existe hoy en día”.

El suicidio es un problema de salud pública mundial importante, pero a menudo desatendido, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso es una tragedia que afecta gravemente no solo a las personas, sino también a sus familias, amigos y comunidades cercanas. Cada año, más de 703.000 personas pierden la vida a causa de este fenómeno, lo que implica una vida perdida cada 40 segundos, siendo la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años.

En Argentina, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud (Estadísticas Vitales. Información Básica, publicado en diciembre de 2024), en 2023 se registraron 3.488 muertes por suicidio, lo que representa un promedio de 9 personas por día aproximadamente. Entre abril de 2023 y fines de abril de 2025 se notificaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, con un promedio de 22 episodios diarios, según lo informado por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), siendo la mayoría de los casos en menores de 30 años. En el caso de nuestra provincia, la profesional recalcó que se produjo un incremento notorio en los adolescentes, recibiendo en su guardia uno o dos casos por día.

Las causas del suicidio están atravesadas por múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de estos, Magalí Estrada destaca que más allá del contexto socioeconómico que estamos atravesando como país y provincia, “no se puede ser ajeno a la realidad digital, donde los adolescentes y jóvenes son los más susceptibles y expuestos a las consecuencias del uso de las redes sociales como la soledad y el aislamiento”, considerando la existencia y aumento de lazos, de “conexiones digitales”. Asimismo agrega “escuchamos adolescencias muy solitarias, pero solitarias insertas en un entorno en contacto con los pares, también con la presencia de adultos, pero que no cumplen un rol importante o un rol de referencia para el adolescente”.

Por su parte, la psicóloga Eugenia Vajani enfatiza en que “los padres fueron perdiendo presencia en ciertos espacios por el impacto de las nuevas tecnologías y códigos actuales de los adolescentes. La tecnología empieza a operar como una guía, donde la palabra de los padres comienza a ocupar un segundo plano. Es crucial en este punto, revalorizar la palabra, la escucha y el tiempo para crear espacios de contención para los adolescentes”.

La hiperproductividad y la cultura de rendimiento en los estudiantes universitarios

La vida académica suele estar atravesada por presión, sobrecarga horaria, exigencias y condiciones adversas que generan estrés, ansiedad y autoexigencia, impactando directamente en la salud integral. Como estudiantes de una carrera universitaria en una universidad pública, con todo lo que conlleva (crisis económicas, paros docentes y no docentes, manifestaciones, malas condiciones, falta de presupuesto), pero sobre todo como jóvenes, consideramos a la salud mental como un aspecto y eje central de nuestras vidas.

El recorrido académico suele estar marcado por la presión de una participación activa y tener un buen rendimiento en clases, parciales y exámenes finales, con el famoso ideal de “ser productivos todo el tiempo”. También nos enfrentamos continuamente a períodos de cursados irregulares, junto a la sobrecarga de materias, que parecen exigirnos llevar la “carrera al día”. Y no nos olvidemos, de aquellos estudiantes que vienen de otras provincias con el objetivo de formarse profesionalmente, distanciados de sus vínculos cercanos, generando mayores gastos y enfrentados solos a una vida adulta llena de estereotipos, presiones, ideales inalcanzables o poco probables, que no hacen más que incrementar factores de riesgo. Magalí Estrada subraya que “todas las personas sufren por cuestiones distintas y me imagino que alguien que está atravesando su formación académica también sufre hoy de todos esos ideales. De si va a conseguir o no trabajo, o de si es correcto lo que ha elegido”. En este contexto, es apropiado pensar qué medidas preventivas se llevan a cabo dentro de las facultades para combatir este fenómeno, ya que los estudiantes formamos parte del rango etario mayormente afectado. Hablar de suicidio, en una época donde la salud mental y sus nociones parecen estar cada vez mas presentes e internalizadas por la sociedad, sigue siendo un desafío.

“Incluso en la oscuridad, hay hilos invisibles que siguen atándonos a la vida”

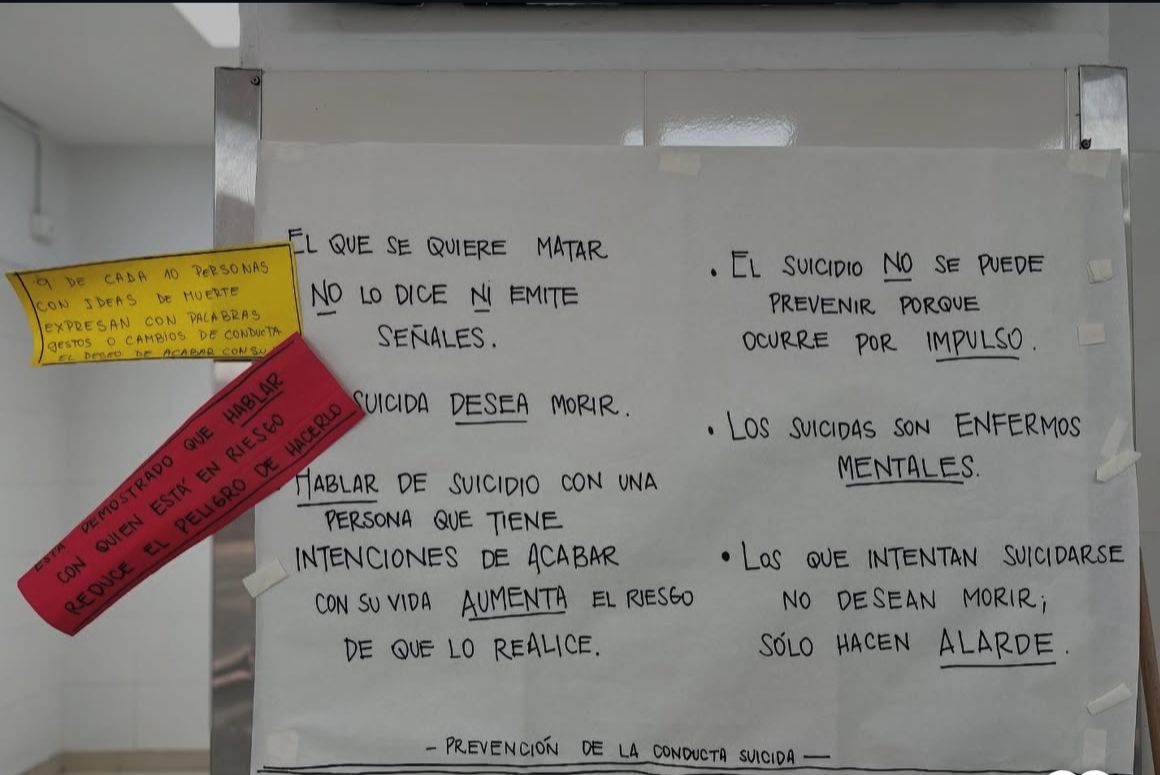

El estigma, el miedo y los prejuicios, muchas veces impiden que quienes sufren se animen a pedir ayuda, provocando un aislamiento de estos, llevándolos a continuar con una batalla silenciosa. Es por esto, que el lema del período 2024 – 2026, “Cambiar la narrativa sobre el suicidio”, invita a detenernos y reflexionar sobre cómo involucrarnos, desestructurando barreras y estigmas sociales. “Existe mucho prejuicio, porque muchas veces se piensa que es un llamado de atención, y tal vez sí lo es. Pero bueno, es que justamente hay que prestarle atención. Son las formas que esa persona está encontrando de poder decir “no estoy bien”, “estoy sufriendo” y por ahí no deberían ser subestimadas”, argumenta la especialista.

Esto implica hablar abiertamente, sin miedo ni prejuicios, escuchar activamente a quien atraviesa dolor y darle un espacio seguro, recordando que detrás de cada número hay una persona, una historia; y logrando ese pasaje del silencio a la conversación, del prejuicio a la empatía. Evitar demonizar o buscar culpables en esta situación, no entrar en el juzgamiento, sino priorizar un análisis del contexto e historia familiar, tanto social, económica como así también de los recursos simbólicos con los que cuentan, un alojamiento de la subjetividad y la hospitalidad, tanto de la familia como aquel sujeto que viene con un sufrimiento.

Imagen tomada de Hospital Avellaneda [@hospitalavellaneda], 15 de septiembre de 2025, Instagram.

Señales de alerta y factores de riesgo

Según el Ministerio de Salud Pública de la provincia, algunos síntomas posibles que pueden presentarse como señales de alerta son el aislamiento, persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir o trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, cambios repentinos de conducta, manifestaciones verbales directas o indirectas sobre la intención de morir, actos de despedida o entrega de objetos personales y búsqueda de medios para autolesionarse. Sin embargo, la profesional recalca que “los casos son tan variados, que es difícil llegar a generalizaciones, porque varía mucho de una persona a otra. Pero no así la recomendación. Yo creo que la recomendación siempre es que se consulte con un profesional en la aparición de estos comportamientos”.

Entre los factores de riesgo se encuentran los trastornos mentales, crisis vitales, consumos problemáticos de alcohol o sustancias y barreras para acceder a la atención médica. En cuanto a esto, ella sostiene que los factores o alarmas son múltiples, donde cada persona es distinta y las manifestaciones también.

¿Cómo podemos ayudar?

Es posible ayudar a una persona, restringiendo el acceso a medios para llevar a cabo el acto (armas de fuego, pesticidas, etc.), reduciendo el consumo, concientizando al entorno para evitar o reducir el estigma social, y acompañando con empatía.

En Tucumán, se puede pedir ayuda en el Hospital Ángel C. Padilla, el Hospital Ntra. Sra. del Carmen, el Hospital Obarrio, el Hospital Pte. Nicolás Avellaneda, el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, el Hospital Gral Lamadrid Monteros y el Hospital Tafí del Valle. También está disponible la línea gratuita 135, donde un profesional brindará contención psicológica.

Magalí Estrada, frente al panorama tucumano, subraya que en el mes de concientización sobre el suicidio, la reflexión central es la necesidad de desestigmatizar las problemáticas de salud mental, para que las personas puedan consultar con la misma libertad que lo harían por cualquier otra dolencia, sin barreras que lo impidan. También implica una mayor aceptación en los contextos cotidianos, estar atentos al otro para que no haya sufrimientos invisibles, y reconocer que muchas veces vamos por la vida sin ver lo que sucede alrededor. La campaña apunta justamente a eso, sensibilizar, visibilizar y dar lugar a que la gente pueda hablar de lo que le pasa, entendiendo que se trata de una problemática que avanza y que debe ser abordada por profesionales, con acompañamiento social y comunitario, porque la prevención del suicidio no es solo una tarea individual, es una responsabilidad social. Tal como marca Héctor Gallo, “el suicidio no es una simple enfermedad ni un hecho aislado, es parte de una condición humana atravesada por el sufrimiento, la angustia y la búsqueda de sentido”. Hablar, escuchar y acompañar puede salvar vidas.